Информация

14.09.2018

Основные меры профилактики коронавирусной инфекции

01.09.2020

Основные меры профилактики коронавирусной инфекции

Вот основные меры профилактики, которые должен соблюдать каждый человек:

- Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, что в среднем человек за час 25 раз трогает свое лицо руками. При этом этими же руками люди касаются разных поверхностей, на которых может обитать вирус. В половине случаев заражение происходит посредством проникновения вируса через слизистые – глаза, рот, нос.

- Мыть руки. Такая вроде бы простая и элементарная процедура на настоящий момент считается самой эффективной профилактикой COVID-19. Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это нужно в течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после мытья рук следует закрывать одноразовым полотенцем, которым вы вытерли руки. Рекомендуется использовать жидкое мыло, так как на твердом мыле могут остаться микроорганизмы.

- Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 20-30 секунд. Но при покупке данных средств важно обращать внимание на состав. Рекомендуемая концентрация – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% перекиси водорода.

- Если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, экспансию COVID-19 можно предотвратить. Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если ее под рукой нет – в сгиб локтя. После использования салфетки, ее нужно сразу же выбросить в мусорный контейнер. Многие люди прикрывают рот и нос во время кашля и чихания ладонями – это неправильно и достаточно опасно. Вирус попадает на руки, которыми человек впоследствии прикасается к различным предметам.

- Носить маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а также для тех, кто ухаживает за больными. Маска должна плотно прилегать к лицу, зазоров не должно оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3 часа, повторно использовать ее нельзя.

- Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специалисты советуют держаться от других людей на расстоянии не менее 1 мера. О рукопожатиях, а тем более об объятиях следует пока забыть. Лучшим вариантом является домашняя самоизоляция.

- Проветривание помещения. Приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку.

10 замечательных примеров человеческой доброты

08.09.2020

10 замечательных примеров человеческой доброты

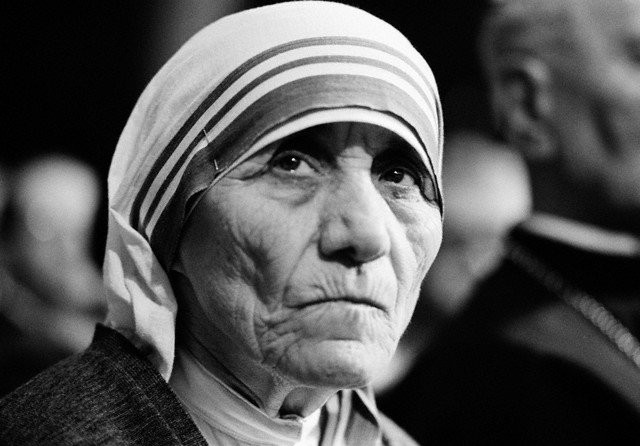

1. Работа Матери Терезы

В 1999-м году, на пороге нового тысячелетия, американцы в ходе голосования признали Мать Терезу самым почитаемым человеком столетия. А согласно опросу, проведённому CNN, ею восхищались больше, чем Мартином Лютером Кингом, Джоном Кеннеди, Альбертом Эйнштейном и Хелен Келлер.

Что же делает её такой особенной?

Мать Тереза, урождённая Аньэз Гонджэ Бояджиу и названная Ангелом Милосердия, была миссионером и монахиней римской католической церкви, посвятившей всю свою жизнь помощи другим людям. Сегодня, когда люди думают о святых, они обычно вспоминают о Матери Терезе.

В 1950-м году Мать Тереза основала Орден Миссионеров Милосердия, главной задачей которого был уход за больными, бездомными и беспомощными. В 1979-м году Мать Тереза была удостоена Нобелевской премии мира. Тем не менее, в одном весьма спорном исследовании, проведённом в 2013-м году, высказывалось предположение, что репутация и святость Матери Терезы могут быть несколько преувеличены. Она действительно посвятила свою жизнь помощи ближним, однако её дома для умирающих порой не могли предложить для облегчения страданий ничего, кроме молитвы.

Скончалась Мать Тереза в 1997-м году.

Реклама 14

2. «Проект Линус»

«Проект Линус» — это некоммерческая организация, которая раздаёт обычные и стёганые домашние одеяла больным или травмированным младенцам, детям и подросткам в больницах, приютах, в организациях социального обслуживания и в благотворительных организациях. Цель проста: дать людям чувство безопасности и комфорта тогда, когда оно им нужнее всего.

У проекта Линус в каждом штате есть местные руководители, и есть добровольцы, так называемые «blanketeers».

Например, в округе Фэйетт, в штате Джорджия, добровольцы с 2010-го года сшили, связали крючками, а затем раздали 1155 одеял местным детям, а в 2012-м году они послали 147 сшитых вручную одеял детям, пострадавшим в результате урагана «Сэнди».

3. «Байкеры против жестокого обращения с детьми»

«Байкеры против жестокого обращения с детьми» (или ВАСА) — это ещё одна некоммерческая организация. С 1995-го года они работают, чтобы оградить детей от насилия, и повысить осведомлённость общества о насилии над детьми. Их цель: сделать так, чтобы дети, подвергшиеся физическому, эмоциональному или сексуальному насилию, перестали бояться. Потому что отсутствие страха — важный шаг на пути к исцелению. Также группа помогает финансировать терапию и терапевтические действия.

Байкеры-волонтёры из этой организации стремятся к тому, чтобы дети почувствовали себя в безопасности. Они стараются помочь и в ситуациях, когда с детьми жестоко обращаются сотрудники правоохранительных органов, сотрудники агентств по уходу за детьми, и другие люди. Не важно, где присутствуют байкеры — на судебном заседании, на слушаниях по условно-досрочному освобождению, сопровождают ли они ребёнка в школу, или просто живут по соседству — сам факт такого присутствия заставляет призадуматься тех, кто жестоко обращается с детьми. Нет, байкеры — не народные дружинники. Это скорее телохранители. А разве вы не почувствовали бы себя в безопасности, если бы на вашей стороне была большая толпа парней на «Харлеях»?

4. «Анти-протесты», вызванные церковью Вестборо

Баптистская церковь Вестборо (WBC) в основном известна за свои выступления против геев. Ещё представителей этой церкви часто видят на различных громких военных похоронах. Они устраивают там пикеты, держа в руках транспаранты с разными вызывающими лозунгами.

Можно только вообразить, что началось, когда эта весьма неоднозначная церковь вдруг объявила, что её протесты есть не что иное, как попытка расшевелить общественность.

К примеру, когда студенты колледжа Вассар узнали, что церковь Вестборо собирается провести пикет у их кампуса, в котором лояльно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, они немедленно организовали встречный протест.

А студенты из Tехасского университета A&M однажды образовали «живую цепь» лишь для того, чтобы пресечь любые попытки представителей церкви пикетировать военные похороны.

Другие «анти-протестующие» из организации Angel Action принесли с собой трёхметровые ангельские крылья, и со всех сторон закрыли ими представителей церкви, тем самым скрыв их из поля зрения окружающих. Ещё одна группа, Patriot Guard Riders, тоже воспользовалась «ненасильственными средствами защиты» — щитами, с помощью которых они не позволили представителям церкви провести пикет на очередных военных похоронах.

5. Работа Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Работа Фонда Билла и Мелинды Гейтс — это не только драматичное проявление доброты, но и драматичный акт благотворительности.

Билл Гейтс, в рамках программы, которую он создал совместно с Уорреном Баффетом, публично пообещал пожертвовать на благотворительность половину денег, которые он заработал в течение своей жизни. К 2011-му году Билл и Мелинда Гейтс уже перевели в Фонд 28 миллиардов долларов (то есть более трети своего состояния).

Фонд предоставляет деньги самым разным организациям, помогая решать глобальные проблемы, такие, как бедность и голод, решать глобальные вопросы здравоохранения, такие, как профилактическое вакцинирование и обеспечение доступности надёжных медицинских препаратов. Фонд, к примеру, выделил 112 миллионов долларов организации «Спасите детей», чтобы помочь новорожденным, находящимся в различных «группах риска», и 456 миллионов организации MVI, занимающейся разработкой новых вакцин против малярии.

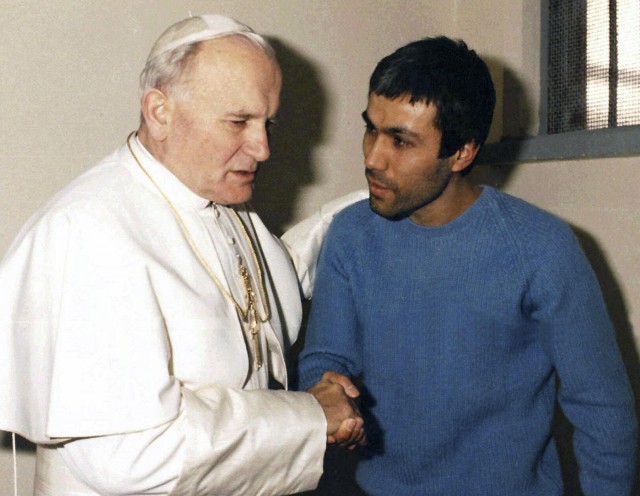

6. Римский Папа Иоанн Павел II простил своего потенциального убийцу

Убийца из Турции по имени Мехмет Али Агджа трижды выстрелил в Папу Иоанна Павла II на площади Святого Петра в Ватикане. Это случилось 13 мая 1981-го года. Одна пуля отскочила от указательного пальца Папы, и попала ему в живот. Другая задела правый локоть. Позднее Иоанн Павел II скажет, что выжил он лишь благодаря божественному вмешательству Девы Марии.

17 мая 1981-го года, всего через четыре дня после покушения, понтифик публично простил Агджа, сказав, что он простил его ещё тогда, когда его в машине скорой помощи везли в госпиталь Джемелли. А в 1983-м году Папа навестил Агджа в тюрьме, где тот отбывал свой 19-летний срок. В ходе этой встречи Иоанн Павел II взял своего потенциального убийцу за руку, и простил его, на этот раз — глядя ему в глаза.

7. Нельсон Мандела приглашает своего тюремщика на свою инаугурацию

Нельсон Мандела был осуждён за саботаж во времена апартеида в Южной Африке, после чего он 27 лет провёл в тюрьме на острове Роббен.

Когда в 1990-м году он наконец вышел на свободу, у него не было желания мстить своим бывшим тюремщикам. И более того, одного из них, белого человека по имени Христо Бренд, он пригласил на свою президентскую инаугурацию, состоявшуюся в 1994-м году. А ещё Бренд был приглашён на 20-летнюю годовщину освобождения Нельсона Манделы. Ещё один тюремщик Нельсона Манделы, Джеймс Грегори, тоже много рассказывал и писал о своей дружбе со знаменитым политзаключённым.

И Грегори, и Бренд говорили о своём глубоком уважении к Манделе. Бренд, в частности, рассказал о его трансформации из человека, поддерживающего апартеид, в человека, выступающего категорически против угнетения и расовой сегрегации. По словам Бренда, его жизнь под влиянием Манделы сильно изменилась, а их дружба стала уроком прощения для многих в этом мире.

8. Иван Фернандес Анайя умышленно проигрывает Абелю Мутаи

Кенийский бегун Абель Мутаи лидировал в кроссе, который проходил в испанской Наварре в декабре 2012-го года. Бегун думал, что уже пересёк финишную черту, на самом же деле до неё оставалось около 10 метров.

Испанский бегун, Иван Фернандес Анайя, претендующий на второе место, вполне мог взять и золото, однако не сделал этого. Вместо этого Фернандес Анайя догнал Мутаи, и жестом предложил ему финишировать первым. Позднее Фернандес Анайя заявил, что не заслужил первого места, и предпочёл честность победе.

9. Рождественское перемирие

К декабрю 1914-го года Первая мировая война уже успела унести почти миллион жизней (а всего в этой войне погибнет 14 миллионов), но на один день — Рождество — между британскими и немецкими солдатами установилось перемирие.

До сих пор точно неизвестно, насколько правдива эта история, и насколько её детали преувеличены. Но если ей верить, то британские солдаты в окопах на передовой вдруг услышали знакомый мотив, доносящийся из немецких окопов, находящихся рядом. Это была «Тихая ночь» (англ. «Silent Night»), с которой и началось несанкционированное братание между врагами. Во время Рождественского перемирия не было никаких выстрелов и взрывов. Солдаты, порядком уставшие от войны, просто жали друг другу руки, а потом делились сигаретами и перебрасывались консервами по всему Западному фронту.

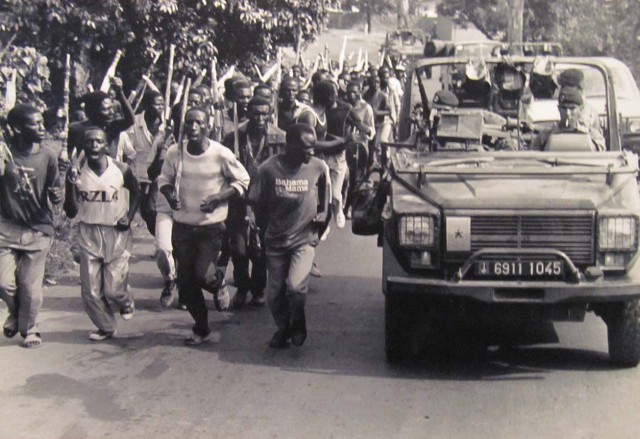

10. Ифигения Мукэнтэбана простила Жана Боско Бизимана

В 1994-м году в Центральной Африке бушевала этническая война между хуту и народом тутси. Именно в том году муж Ифигении Мукэнтэбаны и пятеро её детей были убиты ополчением хуту. Фактическим виновником ужаса, постигшего её семью, был сосед Ифигении по имени Жан Боско Бизимана.

А через десять лет Ифигения, занимаясь плетением корзин в рамках проекта «Путь Руанды к миру», встретилась с ткачихой по имени Епифания Муканундви, которая оказалась женой Жана Боско Бизимана.

Сам Жан Боско отбывал 7-летний срок в тюрьме за преступления, совершённые им во время геноцида, но именно его публичная просьба о прощении, произнесённая в суде Руанды, помогла Ифигении простить этого человека и дала ей силы жить дальше.

Работа с подростками.

13.01.2021

- проблема

взаимодействия со сверстниками- одиночество

Работа с подростками связана с развитием средств общения, пониманием

другого человека, созданием эмоционально благоприятной атмосферы в группе и т.

п.

Возрастная

динамика. Подростки достаточно сильно различаются по степени своей «включенности»

в стихийную группу. Одни основное внимание уделяют внешнему виду и одежде: быть

одетым как все, выглядеть как все для подростка едва ли не более важно, чем,

условно говоря, думать и делать как все. Причем если для младших детей такой

одеждой могла быть и форма какой-нибудь общественной организации, то в 13-14

лет все большее значение приобретает обладание какой-либо неформальной, но

общей для всех одеждой (все носят ботинки определенного типа, или головные

платки, или джинсы определенного фасона).

Для других — это увлечения, мода, разделяемые группой. Третьи

растворяются в группе полностью, без нее их как бы не существует.

Исследовательские данные

свидетельствуют, что влияние группы на подростка тем больше, чем

неблагополучнее (в самом широком смысле) его взаимоотношения с родителями,

семейная ситуация, чем более узок и беден мир его увлечений, чем более он неуверен

в себе (Божович Л. И.).

Однако

и чрезмерная автономия подростков от сверстников не является положительным

показателем. Как уже отмечалось, школьники в 12-14-летнем возрасте,

ориентированные преимущественно на семью и мир взрослых, в юношеском и

взрослом возрасте часто имеют личностные проблемы, испытывают трудности в

общении.

Одиночество. С развитием

группового общения связана одна из наиболее сложных проблем подросткового

возраста — проблема отверженности,

а в наиболее крайних формах — случаи, когда подросток становится объектом

издевательства, насмешек, физической агрессии со стороны группы сверстников.

Подобное одиночество часто скрывается за фанатичным увлечением индивидуальной

игрой в видео- или компьютерные игры, когда общение с умной машиной становится

как бы заменителем общения с друзьями. От отверженности следует отличать низкую общительность, когда

подросток по тем или иным причинам не включается в группу. Обычно у него есть

один-два близких друга. Наличие таких друзей служит важным признаком,

позволяющим различить эти явления. Дифференцировать эти явления можно также по

тому, как подросток осознает и переживает свое положение среди сверстников. В

случаях отверженности это негативные переживания при адекватном осознании

своего положения и позитивные — при неадекватном, носящем защитный характер, —

подросток осознает свое положение как благополучное. При низкой общительности

адекватности осознания соответствуют позитивные переживания.

От подлинного одиночества следует также

отличать «квазиодиночество» — чувство, возникающее у многих подростков.

Оно носит, как правило, ситуативный характер и связано с переживанием собственной

непохожести на других, переживанием, вызывающим у подростка амбивалентные

чувства, одновременно привлекая и отталкивая его.

Причины

отверженности очень индивидуальны и многообразны. Рассмотрим их подробнее,

поскольку, как уже отмечалось, полноценное общение со сверстниками является

одним из центральных факторов развития в этот возрастной период.

Исследователи

выделяют три основных группы причин отверженности в подростковом возрасте.

1.

Характеристики «отверженного»

подростка. К этой группе относятся такие личностные качества

подростка, препятствующие нормальному общению, — лживость, агрессивность,

трусость, нежелание помогать товарищам, измена товарищу и группе, нарушение

слова, отказ в помощи, эгоизм, жадность.

Существенную роль играют особенности

отношения подростка к себе — завышенная самооценка и уровень притязаний,

усиленное стремление к лидерству, с одной стороны, и низкая самооценка,

неуверенность в себе, — с другой. И те и другие не могут установить столь

ценимых в этом возрасте равноправных отношений. Первые стремятся подчинить

себе сверстников, что вызывает их активный протест. Вторые, как правило,

отличаются робостью, неуверенностью, неумением контактировать с другими. Следует

отметить, что такие характеристики являются и причиной, и следствием плохого

положения в группе.

Ухудшает

положение подростка в группе также отсутствие у него интересов, специальных

способностей, его низкая «информативная ценность» (Я. Л.

Коломинский), лишающая общение содержательной основы. Практика показывает, что

в этом случае улучшить положение подростка среди сверстников можно без

специальной психологической работы — с помощью развития у него умений и

интересов, ценимых сверстниками, делающих его интересным для них.

Как правило, в этот период успеваемость подростка не оказывает

существенного влияния на его положение среди сверстников. Не обнаруживается

зависимости и между уровнем интеллектуального развития школьника и его

положением среди одноклассников. Вместе с тем, крайние варианты — низкий и

очень высокий интеллект — могут послужить причиной отверженности (Раттер М.).

Важную роль играет также соответствие ценностей, интересов и

норм подростка тем, которые приняты в группе. Это следует иметь в виду, работая

с «отверженными» подростками. Далеко не всегда такая отверженность

характеризует неблагоприятные тенденции в его личностном развитии. Интересны в

этой связи данные по одаренным детям, которые, нередко оказываются в положении

отверженных. Яркая индивидуальность, непохожесть этих детей на других

становится барьером, отделяющим их от ровесников, которые изгоняют из своих рядов

сверстников, навешивая обидные ярлыки. Поэтому творческие дети часто

оказываются в положении «неодобряемых» и «нежелательных» (Акимова М. К.,

Козлова В. Т.).

Отверженность может быть связана также с низким уровнем развития коммуникативных

навыков — неумением общаться, преодолевать трудности в общении,

оказывать помощь и поддержку в адекватных формах, вести разговор и т. п.

Эффективным в этих случаях является проведение психологических тренингов по

развитию навыков общения.

Кроме того, причиной отверженности

могут быть внешность и поведение подростка, не соответствующие тем, которые

приняты в группе.

Отношение к

подростку со стороны педагогов. Исследования свидетельствуют, что,

вопреки распространенной точке зрения, отношение педагогов на всем протяжении

подросткового периода оказывает существенное влияние на отношения между

учащимися. Негативную роль здесь может играть как чрезмерно позитивная оценка

педагога, «захваливание ученика», постоянное подчеркивание его достоинств по

сравнению с остальными, так и равнодушие учителя, когда он как бы «не

замечает» школьника. Отметим, что активное неприятие подростка педагогом, в

отличие от младшего школьного возраста, заметного влияния на отношение

подростка со сверстниками обычно не имеет.

Особенности

группы сверстников. Существует связь между уровнем развития

группы и ее межличностной структурой: чем выше уровень развития группы, тем

сложней и многообразней в ней характер связи между ее членами и тем меньше в

ней «абсолютных звезд» и «отверженных» (А. Н. Лутошкин, А. В. Петровский, Дж.

Морено). Исследования, проводимые в нашей стране, показали, что в группах

высокого уровня развития — коллективах, как правило, не бывает изолированных,

отверженных членов (А. Н. Лутошкин, А. В. Петровский).

Случаи физической или моральной агрессии, направленной на

подростка, требуют, как правило, серьезной воспитательной работы, осуществляемой

совместно психологом и педагогом и направленной, как правило, на группу

подростков или класс в целом. Наиболее часто подобные явления встречаются в

12-14-летнем возрасте.

Данные свидетельствуют, что наиболее частыми «жертвами» подобного обращения

становятся подростки, неуверенные в себе, пассивные, хотя нередки случаи, когда

школьник как бы «провоцирует» сверстников на подобные действия против себя.

Часто такие случаи бывают связаны со

стремлением группы подростков утвердить свою власть через усиление «чувства

мы», для чего необходимым оказывается кто-то находящийся рядом и персонифицирующий

черты «другого» — «изгой», «козел отпущения».

Нередко конфликты со сверстниками

являются для подростков возможностью

выплеснуть агрессию, которая накапливается

у них в отношении родителей и не имеет возможности

выйти наружу. В этом случае конфликты для них просто необходимы. Если помочь

решить конфликт с одним из

сверстников, подросток найдет другого. Если перевести изгоя в другой класс,

немедленно на его место выберут

нового. Поэтому ставить перед психологом задачу создания для подростка полностью принимающей среды

является нереальным требованием, не отвечающим возрастным

особенностям, а главное, потребностям подростков. Можно говорить о создании частично принимающей среды, обеспечении каждому подростку принятия его

несколькими сверстниками. Для этого

необходимо отслеживать динамику взаимоотношений

в классе. В 5, 6 классах дважды в год, в 8-9-х — один раз в год нужно проводить социометрию, авизировать наличие взаимных выборов. Учащиеся, их

не имеющие, должны попасть в сферу

особого внимания психолога, который определяет для начала, в чем причина

создавшейся ситуации.

Если в классе есть явный изгой — ученик,

никем не принимаемый, постоянно подвергающийся вербальной и невербальной агрессии, — то наиболее эффективно начинать работу с ним и его родителями. Как ни парадоксально, но в большинстве

ситуаций он сам провоцирует агрессию со стороны окружающих.

Образ «Я глазами других» у такого подростка наполнен

негативными чувствами («Они считают меня идиоткой», «Они

думают, что я дурак»). Из-за этого он видит в обращениях к нему ребят намного

больше недоброжелательности, чем есть на самом деле, реагирует

на их замечания неадекватно — либо обижается и плачет, либо

начинает драться. Такая позиция подростка, как правило, подкрепляется семьей, которая считает его несправедливо

обиженным и отказывается видеть в

нем реальную причину сложившейся ситуации.

Необходимо

постепенно менять отношение подростка и его родителей к окружающим людям.

Если в классе нет явных изгоев, но много учащихся, не удовлетворенных отношениями в классе, следует вместе с классным руководителем выделить малые группы, в которых возможно оптимизировать взаимоотношения, подключая к этому всех

сотрудников школы.

Педагогам в этом

случае нужно развивать в классе кооперативные отношения, стимулировать проявления взаимопомощи,

используя для этого так называемое кооперативное обучение. Для этого можно использовать работу в

малых группах в

двух вариантах — с распределенной ответственностью и с личной. Распределенная

ответственность предполагает, что группа целиком решает определенную задачу и ее участники договариваются друг с другом

стихийно. В группах с личной ответственностью педагогом для выполнения

различных заданий назначаются «лидеры», которые постоянно меняются.

Особую роль в общении со сверстниками,

прежде всего сверстниками противоположного пола, играет «телефонное» общение,

наиболее распространенное у школьников 13-14 лет. Родители часто жалуются

психологу на многочасовые разговоры — «ни о чем» — подростков по телефону. В

таких случаях важно объяснять, что общение по телефону часто смягчает многие

проблемы, обеспечивает подростку определенную

защиту: дает возможность не думать о том, как он выглядит, куда девать

руки — сфера самоконтроля резко сужается — он может сосредоточится на том, что

и как он говорит.

В 5—7-х классах может повышаться конфликтность

в отношениях между мальчиками и девочками из-за появления у них интереса друг к другу и неумения

адекватно его проявлять.

В 5 классе стоит провести беседу с мальчиками, чтобы помочь им осознать

свои новые интересы и отметить, что ![]()

![]()

![]()

![]() стремление проявить свое внимание через агрессивные формы девочкам совсем не нравится. Девочкам также можно объяснить, что

мальчики пока не совсем умеют проявлять свои чувства.

стремление проявить свое внимание через агрессивные формы девочкам совсем не нравится. Девочкам также можно объяснить, что

мальчики пока не совсем умеют проявлять свои чувства.

В 6—7-х классах конфликты могут возникать

из-за того, что мальчики начинают слишком активно и свободно прикасаться к

девочкам. Для мальчиков такое поведение — не столько

проявление сексуальных импульсов, сколько демонстрация своей взрослости, «крутости». В двойственной позиции обычно находятся девочки. С одной стороны, они

провоцируют мальчиков, хохочут, когда

они к ним прикасаются, потому что

внимание мальчиков свидетельствует об их развивающейся женственности. С другой — внимание мальчиков может зайти слишком далеко, оно нарушает

индивидуальное пространство девочек,

вызывает у них обиду. Здесь имеет

смысл просить помощи у родителей. Сначала обрисовать им ситуацию, потом

предложить дома поговорить с подростком как с мужчиной или как с женщиной о

допустимых формах проявления

мужественности или женственности в школе.

Возможно проведение специальных занятий для мальчиков и для девочек.

Начиная с 7-го класса в групповые занятия

нужно включать обсуждение таких тем, как дружба, привлекательность, любовь и влюбленность, для того чтобы предоставить

мальчикам и девочкам возможность проявить свои чувства, понять друг друга. Полезно

также предлагать задания, которые в игровой форме позволяют подросткам прикасаться друг к другу. Эти задания, как

правило, вызывают у них большую радость. В 7 классе, который является пиком

эмоциональной межполовой активности при еще незрелом сознании,

рекомендуется проводить встречи в однополых

группах (отдельно для мальчиков и девочек) для обсуждения «горячих точек». Кроме того, в течение всех

лет обучения в школе подростки должны иметь возможность обсуждать наедине с психологом свои чувства, действия в

ходе «под ростковых романов»,

которым взрослые обычно придают мал значения, не понимая, что именно они

остро ранят подростка. Это особо значимо для

девочек, у которых могут появиться

довольно серьезные чувства по отношению к старшим мальчикам, что может испугать педагогов и родителей.

Отрочество сензитивно для развития средств общения — вербальных

и невербальных коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих контакт с

партнером или с группой людей, определяющих процесс и уровень понимания другого

человека, самораскрытия и получения удовлетворения от этого.

Развитие средств общения может осуществляться в ходе уроков

психологии и в процессе специально организованных тренингов. Существенным

условием успешности такой работы является то, что она не ограничивается только

обучением конкретным умениям и навыкам, но позволяет дать школьникам

психологические знания, направленные на понимание другого человека, развить эмпатию,

т. е. эмоциональную отзывчивость на переживания другого человека, способность

представлять себя на его месте.

В

12-14 лет важным направлением работы психолога с подростками становится

обсуждение проблем, связанных с общением, с причинами популярности и

непопулярности у сверстников. Это могут быть и индивидуальные консультации, в

случае каких-то особых проблем подростка.

- проблемы,

связанные с состоянием здоровья подростков (дебюты психических заболеваний,

психопатии, психосоматические заболевания);

Подростковый

возраст, как показано во множестве исследований, является периодом начала

многих психических заболеваний — различных форм шизофрении, шизоаффективного

психоза, маниакально-депрессивного психоза. Для дебютов таких расстройств

характерны жалобы родителей, которые приходится слышать довольно часто, коль

скоро речь идет о подростках: «все забросил», «перестал чем-то интересоваться»,

нередко упоминается новое занятие-хобби, которому подросток посвящает все

время, причем не слишком результативно. Возможно, что речь идет и о ярких

проявлениях акцентуации характера. Чтобы понять, нужна ли подростку

консультация психиатра или психолог может обойтись своими силами, в диагностике

необходимо ответить на несколько вопросов.

Во-первых, нужно проследить, насколько резкими были данные

изменения. Если в более раннем возрасте у подростка отчетливо прослеживались

черты, заострившиеся в последнее время, и к тому же между его нынешним

состоянием и социальной ситуацией развития видна очевидная связь, то эти

признаки свидетельствуют о более благоприятном варианте трудностей. Если

личностные изменения слишком резки и не прослеживается никакой связи этих

изменений с жизненной ситуацией — это менее благоприятный признак.

Вторым признаком, на который стоит обратить внимание, является

наличие/отсутствие так называемого продромального периода, т. е.

периода, предшествующего заболеванию, во время которого симптомы расстройства

возникают как бы по нарастающей, начинаясь с соматовегетативных признаков —

расстройств сна, аппетита, возникновения двигательного и эмоционального

беспокойства, после чего появляются бред, галлюцинации и другие симптомы,

характерные именно для тяжелых психических заболеваний. Разумеется, сами они

тоже являются диагностически значимыми.

Третьим признаком, отличающим дебют психического

заболевания от других расстройств (например, неврозов), является критичность

к своему состоянию и стремление избавиться от своих вновь возникших трудностей.

Подростки с невротической симптоматикой всегда оценивают последнюю как

нечто негативное, мешающее нормально жить, и стремятся от нее избавиться. При

серьезных психических заболеваниях это не характерно.

Четвертым признаком является наличие специфических

расстройств мышления и других психических функций. Они описаны в

литературе и подробно изучаются в курсе патопсихологии. Поэтому при

обследовании психолог должен провести патопсихологическую диагностику для

выявления специфических расстройств мышления и других психических функций. Их

отсутствие является благополучным признаком.

Одной из наиболее типичных ситуаций,

складывающихся в семье в подобном случае, является неприятие и непризнание

близкими психического заболевания у подростка. Члены семьи продолжают

относиться к нему как здоровому или испытывают преувеличенное чувство вины в

связи с тем, что их ребенок страдает психическим расстройством. В подобных

случаях бывает необходима консультативная работа с семьей, направленная на

помощь в принятии того, что подросток страдает психическим расстройством. Необходимо

также помогать членам семьи избавиться от гипертрофированных чувств вины и

стыда, которые травматичны для всех членов семьи.

В семьях подростков, страдающих

психическими заболеваниями, вероятны также патологизирующие стереотипы

внутрисемейного общения родителей с ребенком. В этом случае основным

направлением работы с семьей является формирование у родителей навыков общения,

которые не травмировали бы подростка. В подобном случае наиболее желательно

проведение совместной семейной терапии, направленной на развитие внутрисемейного

общения (Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В.,

Сатир В.). Однако далеко не у всякого практического психолога имеются

необходимые для этого навыки и опыт работы.

Необходимо воздействовать и на обстановку в классе вокруг подростка,

страдающего психическим заболеванием, чтобы но возможности минимизировать

психотравмирующие моменты ситуации. Если психолог проводит тренинговые занятия

в классе, то при наличии у него достаточных навыков ведения такой работы в

состав группы имеет смысл включить и подростка с душевным расстройством.

Действуя крайне осторожно и предельно тактично, можно развить у подростка

некоторые навыки ориентации в житейских ситуациях, переживаниях других людей, а

также увеличить степень приятия данного подростка одноклассниками.

Подростки

с акцентуациями характера и психопатиями Проблема

акцентуаций характера и их отличия от психопатий является чрезвычайно

актуальной в работе детского практического психолога с подростками.

Акцентуации с неявными проявлениями в

отличие от явных следует считать обычными вариантами нормы.

Диагностика акцентуаций характера чаще

всего проводится при помощи патохарактерологического диагностического

опросника (ПДО), разработанного А. Е. Личко. Важно помнить, что данная

методика предназначена для работы с подростками не моложе 14 лет, а также с

юношами. Многие практические психологи склонны использовать данный опросник, а

также другие методы диагностики акцентуаций (опросники К. Леонгарда, К.

Шмишека) в работе с детьми начиная едва ли не с десятилетнего возраста, что по

крайней мере некорректно.

Оказывая помощь подростку с

акцентуацией характера, необходимо установить, не является ли его семья

негармоничной, и в ходе работы с родителями попытаться смягчить, если

невозможно устранить полностью, психотравмирующие обстоятельства. Для этого

можно использовать техники семейного консультирования и семейной психотерапии

(Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В.), например, разыгрывание сценок из семейной

жизни с обменом ролями между детьми и родителями; различные совместные задания

для подростков и их родителей (Н. Пилипко).

- проблемы,

связанные с сексуальным развитием

Подростковый возраст является периодом интенсивного полового

созревания, а также началом так называемого периода подростково-юношеской

гиперсексуальности ~ повышенного по сравнению с последующим периодом

полового влечения и интереса к сексу. На этот период приходятся жалобы

родителей, связанные с акселерацией полового созревания и с некоторыми

девиациями сексуального поведения.

Раннее начало половой жизни требует внимания практических

психологов по нескольким причинам.

Во-первых, оно может отражать фрустрацию

ведущих личностных потребностей подростка в семье. Консультация с родителями

должна помочь и родителям, и психологу уяснить, насколько аффилятивная

потребность, чувство взрослости, потребность в доверительном общении и т. д.

удовлетворяются в родительско-детской коммуникации. Очевидно, что если

указанные потребности фрустрированы, то необходимо семейное консультирование,

которое повысило бы родительскую компетентность и позволило удовлетворить

эмоциональные потребности подростка в семье.

Во-вторых, важно учитывать

факт существенного влияния ранней сексуальной жизни на самооценку подростка.

Имеются гендерные различия (Ремшмидт X., 1994),

касающиеся переживаний по этому поводу мальчиков и девочек. Так, самооценка и

самоуважение мальчиков в этой ситуации повышаются, тогда как у девочек

самоуважение падает.

В данном случае важно и то, насколько подросток компетентен в

данной сфере, поскольку сексуальная безграмотность в этом случае создает

опасность для здоровья подростка. Исследования сексологов показали, что

несмотря на кажущееся обилие литературы, подростки не чувствуют себя компетентными

в этой области и не удовлетворены просветительской работой в данной области.

Обобщение этих данных позволяет сформулировать основные принципы такого

психологического просвещения.

Лекционная

форма занятий нежелательна. Это может быть групповая дискуссия с

использованием ролевых игр и тренинговых упражнений. Подростки отвечали, что

оптимально, если эти занятия будет вести специально подготовленный психолог.

Информация, которой недостает подросткам, касается профилактики ВИЧ — СПИДа,

заболеваний, передаваемых половым путем, безопасного секса. Общедоступная и

проводимая в приемлемой форме просветительская работа позволяет предотвратить

многие печальные последствия ранней интимной жизни.

В

литературе по сексологии и психиатрии отмечается, что некоторые явления,

напоминающие девиации сексуального поведения, в подростковом возрасте не

редкость. Их причиной становится еще не дифференцированное половое влечение,

что вполне естественно в этот период развития. Однако со временем, по мере

того, как начинается регулярная половая жизнь, большинство этих явлений

проходит. А. Е. Личко отмечает, что при некоторых акцентуациях характера

встречаются подобные явления, однако они бывают лишь на пике эротического

возбуждения и затем проходят.

Дифференциальная

диагностика для отделения истинных (стойких) сексуальных девиаций от

преходящих, очевидно, не входит в компетенцию психолога, работающего в

образовательном учреждении. Однако в случае, если к нему обратились с жалобой

такого рода, необходима прежде всего патопсихологическая диагностика, если

возникло подозрение, что данный симптом свидетельствует о начале психического

заболевания. Если возникает необходимость более пристально изучить беспокоящую

родителей сферу жизни подростка (например, при подозрении, что гомосексуальная

ориентация подростка становится устойчивой), следует избегать прямых вопросов и

ограничиваться косвенными данными — результатами проективных методик и т. п.

Недопустимо, чтобы причина обращения за консультацией стала известна

посторонним людям.

Сами подростки при этом нередко испытывают угрызения совести или

серьезные опасения «стать извращением». Не исключено, что подросток сам даст

понять об этих опасениях, возможно, в неявном виде. В подобных случаях

необходимо, не переходя на открытое обсуждение с подростком его проблем, дать

почувствовать ему, что нет повода для беспокойств.

10.04.2020

Просмотров всего: , сегодня:

13.09.2019

Просмотров всего: , сегодня:

01.01.2017

Просмотров всего: , сегодня:

01.01.2017

Просмотров всего: , сегодня:

01.01.2017

Просмотров всего: , сегодня:

01.01.2017

Просмотров всего: , сегодня: